嗨,早!

近期幣價上漲,大量的交易塞爆區塊鏈,轉帳手續費跟著高升。上週我在演講時轉帳等值台幣 10 元的以太幣(ETH),卻支付了 150 元的手續費。相較於一年前每筆轉帳手續費在台幣 5 元左右。前後差異,可見一斑。

區塊鏈塞車已是老問題,全球技術開發者也都在努力找解法。近期有一項新的技術 —— 第二層網路(Layer 2)—— 號稱可以大幅降低轉帳手續費,縮短到帳時間。我親身嘗試之後,發現轉帳手續費的確從原本的 150 元大幅降低至 5 元,且約 3 分鐘即到帳。

這篇文章會先討論區塊鏈的轉帳手續費為何居高不下;接著討論新的技術能如何克服,以及它未來會遇到哪些阻礙。

手續費天高

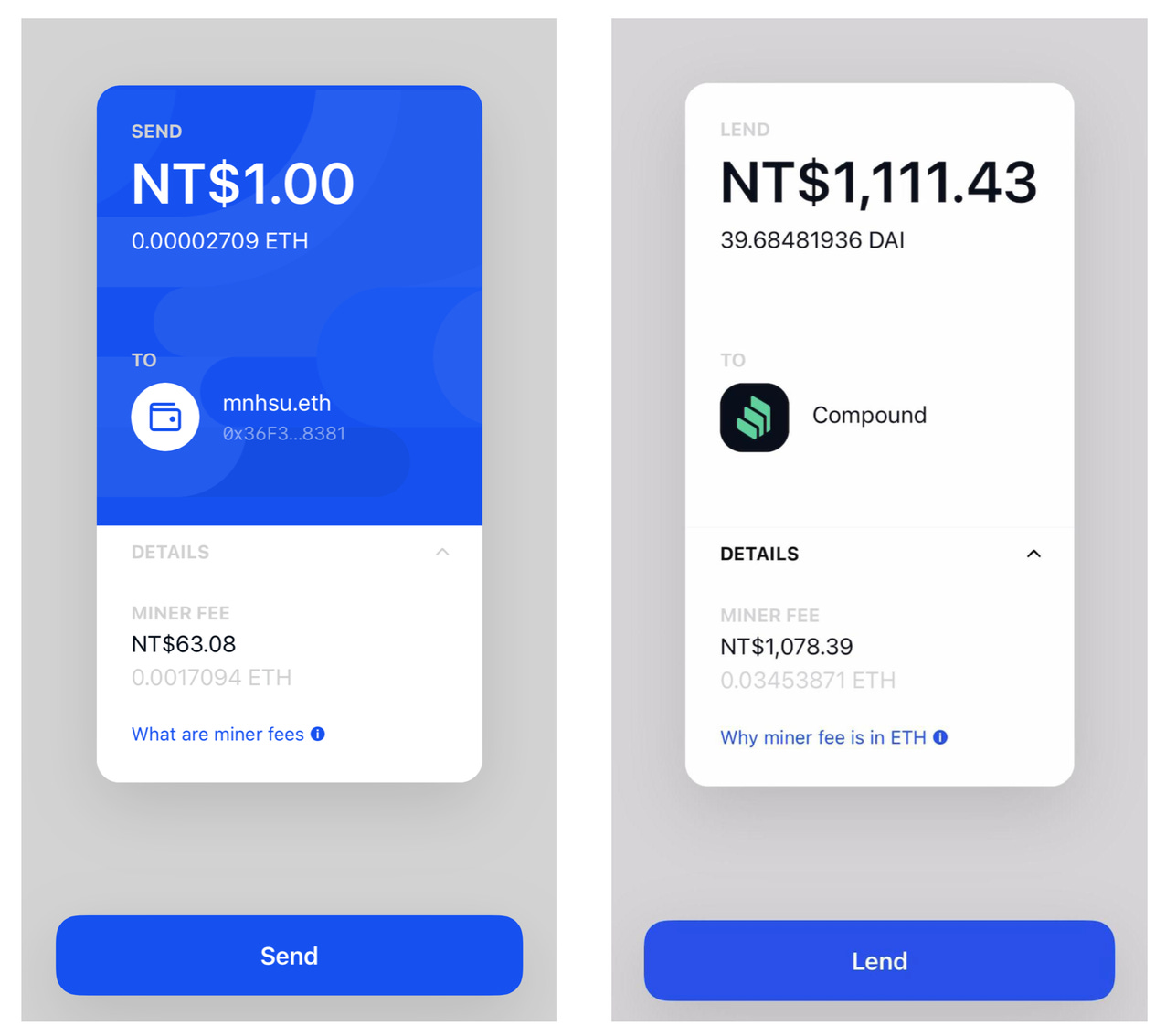

下方有兩張截圖。左圖是一筆轉帳 ETH 的交易。無論轉帳金額大小,當時手續費為 63 元。而右圖則是一筆透過智慧合約的放貸交易。同樣無論放貸金額大小,手續費是 1,078 元。

影響手續費的兩大因素分別是:

操作的複雜程度

區塊鏈的雍塞程度

對電腦來說,轉帳比智慧合約放貸來得單純,因此手續費相對便宜。厲害的智慧合約工程師會想辦法精進程式碼,對每段程式邏輯斤斤計較,化繁為簡,就能大幅減少用戶操作時所需支付的手續費。

更關鍵的是區塊鏈的壅塞程度。

我喜歡將區塊鏈比喻為高速公路,而每筆交易就像是路上的汽車。逢年過節時車流量大增,高速公路就會塞車。用路人遇到塞車只能乾等,不過在區塊鏈上可以「插隊」,交易發起者只需支付更高的手續費就行了。

理論上,用戶不趕時間的話,照樣可以支付較低的手續費,慢慢等。只不過多數的錢包 app 都會替用戶預估合理的到帳時間,例如 3 分鐘內到帳。因此,轉帳手續費高低就會跟區塊鏈的壅塞程度成正比。

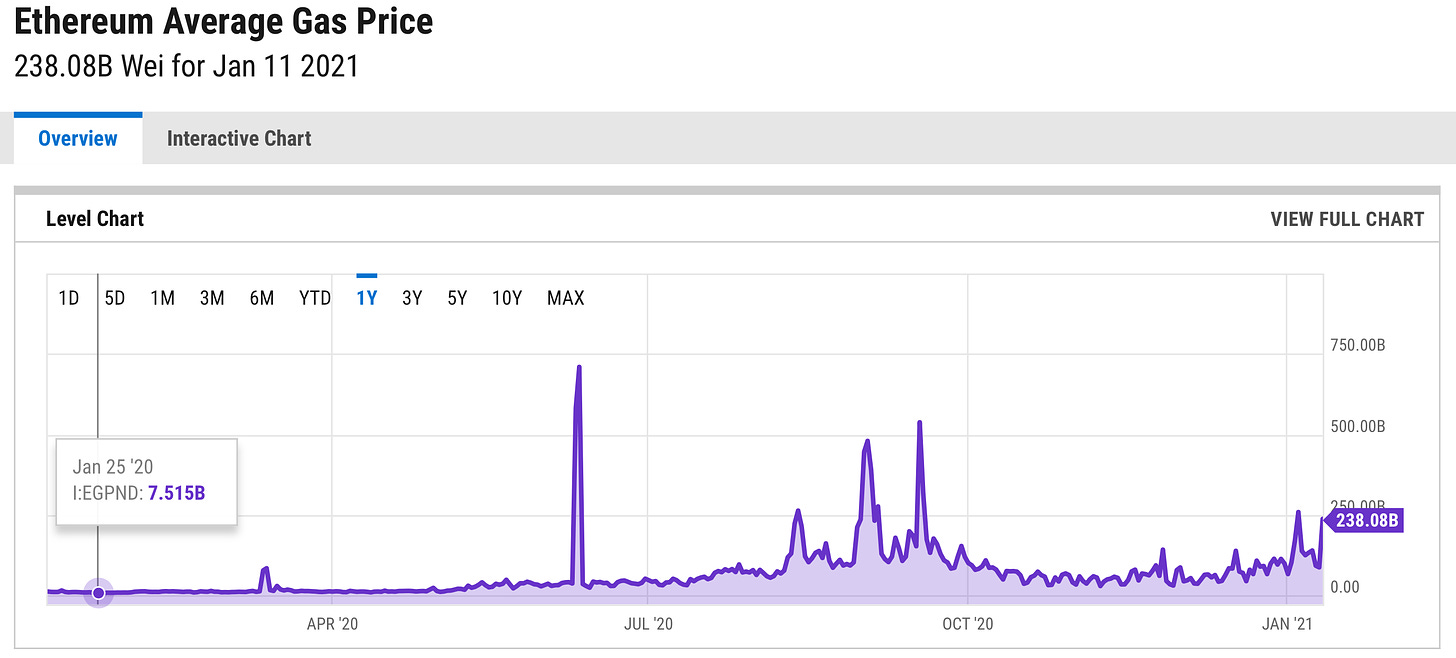

從下圖就能看見,2020 年 1 月時以太坊上的手續費單價是 7.5 Gwei,最近則漲到了 238 Gwei。31 倍的漲幅,也就是開頭所說的從 5 元漲到 150 元。

但為什麼區塊鏈這麼容易塞車?技術原因有很多,但我認為最根本的原因是區塊鏈的「去中心化」正好與「效率」相互矛盾。

區塊鏈由全球礦工共同營運。舉以太坊為例,全球共有 7,300 名以太坊礦工在負責維護這個區塊鏈。當人們透過錢包發起一筆交易時,這筆交易最終會被分別記錄在這 7,300 名礦工所各自維護的數位帳本內。他們之間以共識機制(consensus algorithm)來互通有無,確保資料同步。

不要說交易,光是一句話要同時傳給全球各地的 7,300 人,要確保每個人都聽對、聽懂就已經不容易。若還要同時要求他們聽得快且不能出錯,更是難上加難。區塊鏈上的交易也是如此,而且金錢交易更加沒有犯錯的空間。因此,最頂尖的區塊鏈共識機制就是在不犧牲安全性、去中心化的前提下,還能同時處理大量交易。

用通俗的話來說,全球技術開發者都是在尋找「又要馬兒好,又要馬兒不吃草」的妙方。好消息是,最近還真的找到了。

第二層網路

以太坊區塊鏈塞車代表使用率高,算是個「快樂的煩惱」。大多數的區塊鏈更煩惱沒人使用。

要解決高速公路塞車,釜底抽薪之計無非是拓寬道路。這就是為什麼以太坊要花 3 年的時間,逐步升級到 2.0 版本的原因。只是遠水救不了近火,在拓寬道路的施工期間,第二層網路(layer 2)就是短期的解決方案。

名字聽起來很厲害,但本質上它就是搭建高速公路的「替代道路」而已。當車子都分流到替代道路去,高速公路當然也就更加順暢。說起來簡單,不過軟體工程上至少有兩大困難:

交流道:如何讓高速公路的主幹道(第一層網路)順暢地接到替代道路(第二層網路)?

道路設計:如何設計替代道路,才能確保它的安全性且能有效紓解車潮?

以太坊創辦人 Vitalik Buterin 近期發表的一篇文章,便細數至今出現過的 3 種替代道路工程設計,分別是 state channels、plasma 和 rollups。

開車的人不太會去研究替代道路的興建工法,區塊鏈使用者也不需要理解這些技術背後的工程理論。這些是軟體工程師的煩惱。我們只要關心怎麼開上替代道路,能省下多少時間與金錢就好。

近期以太坊上就有兩條「替代道路」完工,名稱分別是 zkSync、Loopring。兩者皆採 rollups 這套工法興建,前者可以乘載每秒 300 筆交易,而後者則可以達到每秒 2,000 筆交易。比以太坊原本的每秒 15 筆交易快上許多。

兩者的操作大同小異。用戶得先在以太坊的錢包內有一筆加密貨幣,才能再將這些錢「儲值」到 zkSync 或 Loopring 的帳戶內進行交易。這個儲值的動作,就像是將車開上替代道路的交流道一樣。接著,就能直接使用儲值過後的帳戶轉帳。

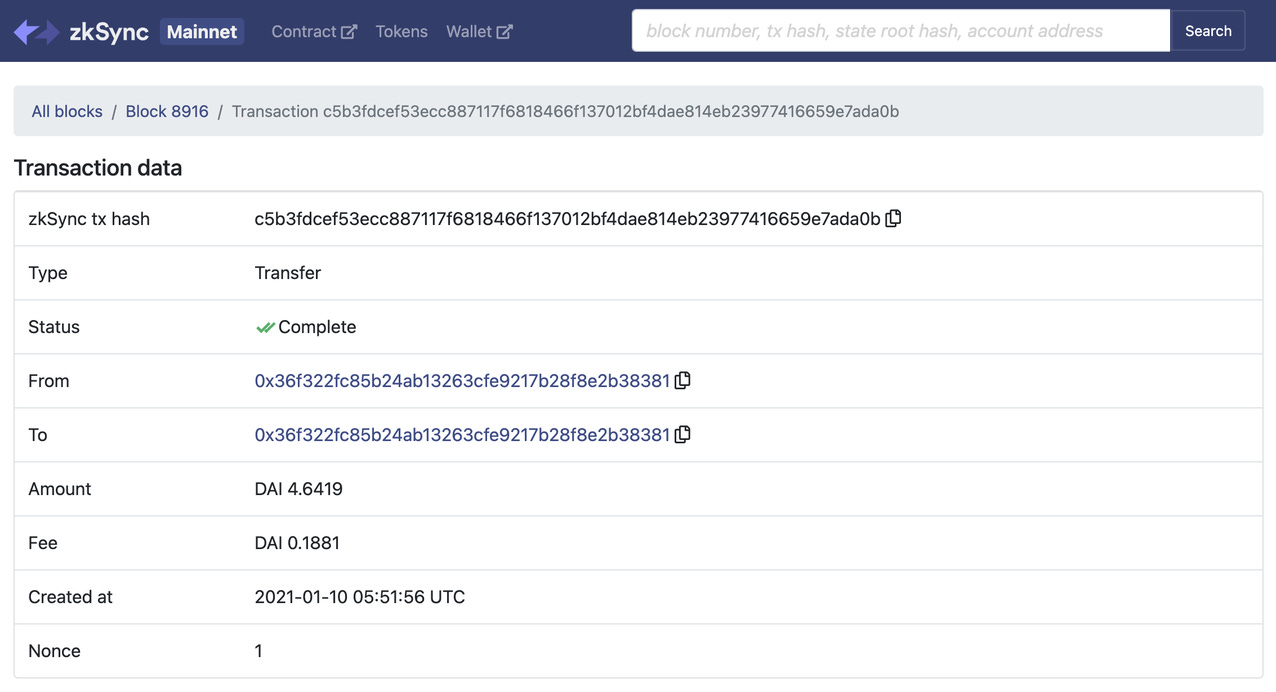

下圖我以 zkSync 為例,示範將一筆 4.6 DAI 轉給我自己,僅需支付 0.18 DAI(約 5 元台幣)手續費且 3 分鐘到帳。這就是替代道路的好處,便宜、高效率。

這種第二層網路的「替代道路」不僅可以用在日常的支付服務上,還可以搭配智慧合約,文章開頭那筆需要 1,000 元的手續費也能降低。

舉例來說,Loopring 近期就利用第二層網路搭配智慧合約,打造一套手續費接近 0 的去中心化交易所。如果你沒仔細看的話,甚至會誤以為 Loopring 是像幣安一樣的中心化交易所。它相對於幣安,至少有三大好處:

不需要實名認證,馬上交易

掛單(maker)手續費 0 元

資金由個人保管,不怕交易所被駭

除此之外,去中心化交易所的最大優勢在於,它可以任意嵌入在不同頁面。

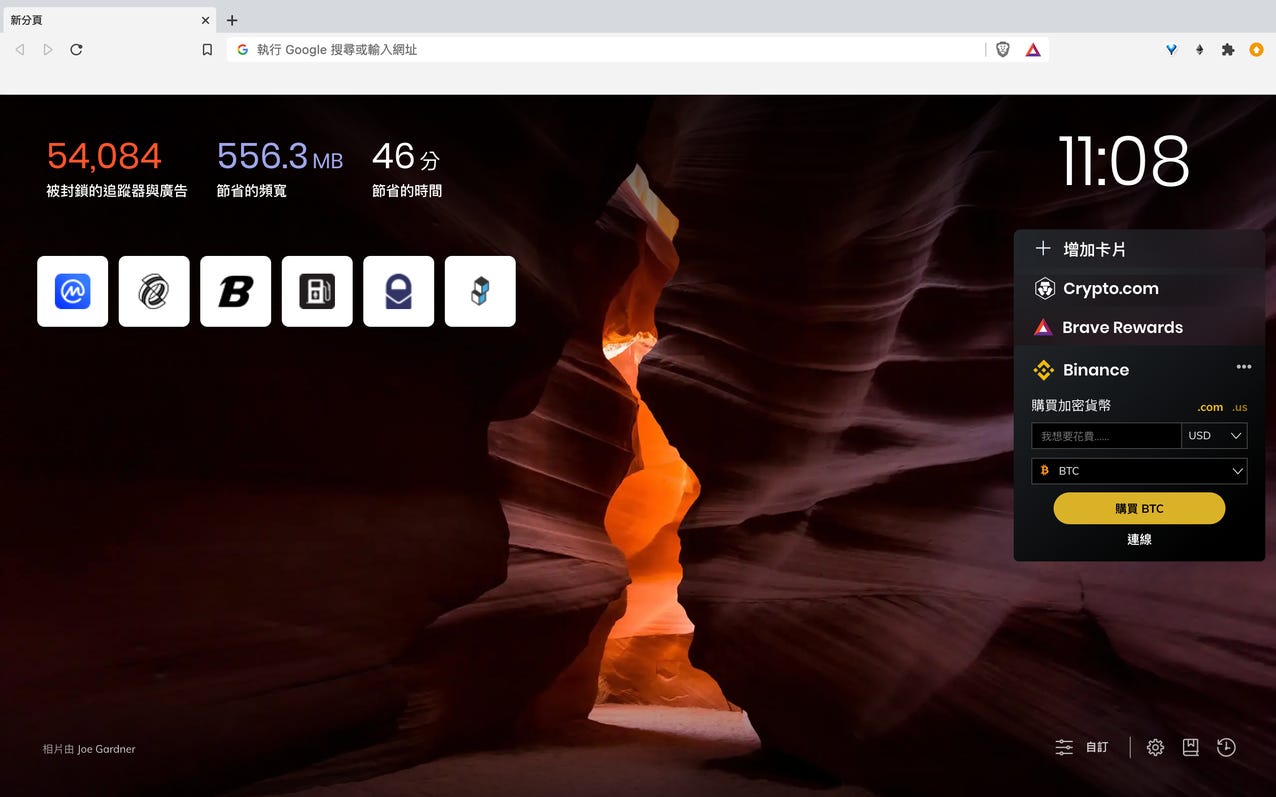

例如在 Brave 瀏覽器開新分頁的時候,會出現幣安的交易小視窗。它現在只能說是幣安交易所的「捷徑」而已,實際上無法直接在這個分頁上交易,而是得登入幣安帳號才行。

但是,Loopring 未來就可以和 Brave 瀏覽器整合,變成瀏覽器內建的代幣兌換平台。不需要登入帳號,只要連接錢包就能直接換幣。這肯定是前所未見的創新。

除了瀏覽器的分頁之外,未來或許在 Google 地圖、網拍平台甚至交友軟體裡面,都會內嵌錢包和去中心化交易所,滿足人們隨時隨地的金融需求。當區塊鏈上的交易手續費低到可以忽略,這些情境都可能在未來的幾年內實現。

只不過,第二層網路終究是「替代道路」而不是主要幹道。如果缺乏錢包開發商、交易所支援這項新技術,那替代道路恐怕也孤掌難鳴。

必然的阻礙

同樣用高速公路比喻,每輛車的旅程一定都有起點與終點。而每筆交易的起點與終點無非是錢包或交易所。

絕大多數的錢包和交易所都會支援以太坊區塊鏈,卻未必支援最近幾個月才興建完成的替代道路。人們也就還無法享受替代道路帶來的便利。

但整合替代道路是大勢所趨,只是時間早晚問題。當錢包、交易所開始支援第二層網路之後,人們最先有感的會是較低的轉帳和提領的手續費。未來在交易所提領 ETH 的手續費還可能趨近 0。

只不過,生態系整合不夠完善可能會讓人們卻步。

曾經有人從 BlockFi 提領加密貨幣到 Bitfinex 交易所,這些錢卻直接消失。後來才知道,原來 BlockFi 是透過智慧合約出金,而 Bitfinex 交易所卻不支援智慧合約入金。這就是生態系整合問題。

智慧合約入金可說是交易所的標準配備,多數交易所早在 2 年前就開始支援,誰也沒想到 Bitfinex 如此「設備老舊」,讓用戶蒙受損失。

第二層網路也會出現一樣的問題。當 A 交易所支援第二層網路出金,但是 B 交易所卻不支援第二層網路入金。這就會造成錢確實是轉過去了,但是接收方卻沒看到的窘境。

這是區塊鏈生態跟企業最大的不同。每個錢包、每家交易所都有自己的開發時程和發展特色。縱使生機蓬勃,但在技術整合上未必會像是企業內部產品這麼完善。用戶也得特別謹慎,以免一個不小心就把錢搞丟。

可以確定的是,未來區塊鏈上的交易承載量會越來越高,而交易手續費只會越來越低。這也將吸引更多新的應用,建立在區塊鏈的基礎之上。

最後,推薦一個網站它將目前比特幣、以太坊這兩個區塊鏈的雍塞程度以非常可愛、直覺的方式呈現。工作累了可以看一下,非常療癒。

區塊勢過往的出刊內容都整理在文章列表內,直接使用搜尋輸入關鍵字(例如公開、DeFi),或是按編號、日期就能找到你要的內容。此外,也請大家推薦區塊勢給身邊的親朋好友。

很好,看完明白多了。但Loopring中間是不是多了一個”e”?

謝謝分享 期待趨近0的那天。 請問zkSync 看似要連指定幾家錢包,如果沒有那些錢包就沒法使用zkSync嗎?